Em um sábado de visitas na Casa de Detenção, desci para o pátio e não encontrei minha mãe. Ela estava escondida, chorando. Esta ferida eu guardo para sempre

Por Reinaldo Morano Filho

.jpg)

Foi uma cena daquelas que nunca somem da memória: a “marcha da família com Deus pela liberdade” na Taquaritinga dos idos de 1964. Era meados de abril e, por isso, uma espécie de “marcha da vitória” dos golpistas – e não como as de São Paulo e Rio, por exemplo, durante a conspiração para a derrubada do presidente João Goulart.

Foi no começo da noite e eu assisti em pé, num canto mais escondido da calçada, dois quarteirões acima da casa da família e estúdio de fotografia do meu pai, na Rua do Comércio, a principal da cidade. Eu tinha 18 anos e, naquela hora, o coração em um grande aperto.

Dois anos antes, no evento de fundação da União Taquaritinguense dos Estudantes – estudantes secundaristas –, eu tinha tido o meu momento “estrada de Damasco”, patrocinado pelo então promotor de Justiça da cidade, Dr. Ewerson Soares Pinto: sem mais nem menos e publicamente, em seu discurso, ele fez por desancar meu anticomunismo pueril. E me obrigou a repensar crenças e escolhas!

Vivi intensamente minha cidade, sou um caipira para toda a vida. Fiz tudo o que cabia fazer. E me engajei no caudal de esperança pelas reformas de base que varreu o Brasil naqueles anos.

Desde logo, os golpistas não deixaram dúvida a que vinham: a revogação a toque de caixa de todos os decretos que incomodavam os Estados Unidos, os grandes latifundiários, os grandes capitalistas, simultaneamente a dezenas de cassações de mandatos, centenas de prisões, milhares de demissões, torturas, assassinatos, uma perseguição generalizada aos que se opunham ao golpe, englobados nas categorias de comunistas, criptocomunistas ou pelegocomunistas, se sindicalistas. E era só o começo.

Em Taquaritinga, eu trabalhava no Banco do Brasil desde o ano anterior, e a posse no banco tinha sido meu presente dos 18 anos. Depois do golpe, houve a visita de um inspetor do banco para a identificação de funcionários subversivos. Ficou na ameaça e no medo que a acompanhou.

No ano seguinte me mudei para São Paulo e trouxe junto o posto de trabalho no banco. Iniciei o cursinho para o vestibular de Medicina e transferi o curso de Direito do interior para a PUC-SP.

Em 1966, entrei na Medicina da USP; e de cabeça na militância contra a ditadura. Para tanto, lá estava o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, grande escola de vida. Costumo dizer que os primeiros anos da Medicina me transformaram: tal qual o Aureliano Buendia ao ser levado pelo pai a conhecer o gelo, também eu não consigo me esquecer do dia em que fui apresentado à mais-valia. E à dialética.

De quebra, nos assuntos da alma, entrei na faculdade um militante “vidas secas” e saí de lá um militante “grande sertão: veredas”, com direito até a um Diadorim, o colega Antonio Carlos Cabral, heroi da história recente do Brasil, assassinado pela ditadura em abril de 1972; além de ter o Riobaldo, com seu viver é perigoso, entronizado como meu filósofo de vida.

Fui preso três vezes: em setembro de 1966 (como participante do Congresso da União Estadual dos Estudantes em São Bernardo do Campo-SP), por 3 dias; em outubro de 1968 (no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna-SP), por exatos 2 meses – nos dois casos como representante eleito pelos colegas da Medicina; e de agosto de 1970 a março de 1977, durante 6 anos, 6 meses e 25 dias, como militante da Ação Libertadora Nacional. Bastante tempo. Na sequência, mais 2 anos de livramento condicional, num regime muito draconiano. Tudo para, ao final, ver a pena reduzida no Superior Tribunal Militar a 2 anos!

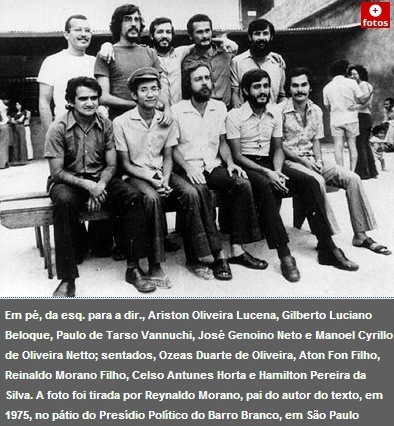

(A propósito, em tempos de Comissão da Verdade, quando os melífluos de sempre falam em “apurar os dois lados”, um pequeno dado: em outubro de 1975, fui um dos presos recolhidos no Presídio Político do Barro Branco a assinar a Carta ao Presidente do Conselho Federal da OAB. [Dos presos políticos brasileiros. Lisboa : Edições Maria da Fonte, 1976.] Em relação aos 35 signatários, todos detidos de modo irregular, todos sobreviventes a torturas e todos condenados à prisão, além da suspensão de direitos políticos por 10 anos, as penas a que estávamos condenados em primeira instância chegavam a 82 anos, e a média era de 12 anos).

Dois registros: primeiro, num sábado de visitas na Casa de Detenção, descer para o pátio sabendo que minha mãe estaria lá e não a encontrar no conhecido banco de madeira. Procurá-la e finalmente encontrá-la escondida atrás de um pilar, chorando baixinho. Uma ferida no coração que deixa marca para sempre.

Segundo, já no Barro Branco, a visita do sr. Majer Kucinski em busca de informações sobre sua filha, Ana Rosa, sequestrada em abril de 1974 com o marido, Wilson Silva, ambos ainda desaparecidos. Um dos momentos mais tristes de todos os anos passados na cadeia.

Em 1977 voltei para a Faculdade de Medicina e trouxe na alma um colorido cinza. Ia fazer Pediatria, mudei para Psiquiatria. Mas isso não foi suficiente para dar conta da vivência do desamparo abissal da tortura, das marcas da dolorosa solidão do pau de arara, do testemunho do sofrimento dos torturados, do assassinato de companheiros. Busquei ajuda da Psicanálise. Foram muitos anos de análise pessoal. E me tornei psicanalista. Mas o cinza não saiu mais!

Ao mesmo tempo, não larguei mais a dialética na busca de compreender o mundo, a vida, a mente. Nem desisti da luta por um mundo sem miséria, sem exploração e sem guerras.

Enquanto escrevia, pensei muito no Ariston Lucena. Durante anos compusemos uma dupla imbatível nas lides da lavação de pratos no Barro Branco. Mas os impactos da ditadura na minha vida foram pequenos quando comparados aos sofridos por ele: seu pai, Raimundo, foi assassinado pela repressão; sua mãe, Damaris, presa e torturada, presos também seus irmãos menores, depois todos trocados pelo cônsul japonês e banidos do Brasil, indo viver no exílio. Alvo da sanha do coronel Erasmo Dias – o mesmo da invasão da PUC de São Paulo –, Ariston foi muito torturado, incluindo a simulação de fuzilamento à beira de uma cova aberta no Vale do Ribeira. Condenado à pena de morte, comutada para perpétua, acabou saindo da prisão com a anistia, depois de 10 anos encarcerado. Herói do povo brasileiro, morreu em maio do ano passado, aos 62 anos de idade.

*Reinaldo Morano Filho é psiquiatra e lutou contra a ditadura como guerrilheiro de Ação Libertadora Nacional. Este texto faz parte de uma série de artigos que o site de Carta Capital publica sobre os 50 anos do golpe-civil militar de 1964

Fonte: Carta Capital